Nw 1 Introduction

- 1.1 인터넷이란 무엇인가?

- 1.2 네트워크의 가장자리 End System

- 1.3 네트워크 코어 Network core

- 1.4 패킷 교환 네트워크에서의 지연, 손실과 처리율

- 1.5 프로토콜 계층과 서비스 모델

- 1.6 공격받는 네트워크

- 컴퓨터 네트워킹과 인터넷의 역사

- Sources

1.1 인터넷이란 무엇인가?

1.1.1 인터넷의 구성요소

End System(호스트)

- 애플리케이션을 실행하고 있으므로 호스트라고 부른다.

- 가장자리에 있으므로 종단 시스템(End System)이라고 부른다.

- 종단 시스템은 통신 링크(물리 매체)와 패킷 스위치의 네트워크로 연결된다.

- 패킷: 데이터를 세그먼트로 나누고 각 세그먼트에 헤더를 붙인 정보 패키지

패킷 교환기(스위치)

- 입력 통신 링크의 하나로 도착하는 패킷을 받아서 출력 통신 링크의 하나로 그 패킷을 전달한다.

- 가장 널리 사용되는 두 가지: 라우터(네트워크 코어에서 사용), 링크 계층 스위치(액세스 네트워크에서 사용)

- 비유: 패킷은 트럭과 유사하고, 통신 링크는 고속도로와 유사하며, 패킷 교환기는 교차로와 유사하다.

- 사용자들의 메시지를 목적지로 보내는 역할

프로토콜

- 종단 시스템, 패킷 스위치, 인터넷의 다른 구성요소는 정보 송수신을 제어하는 프로토콜을 수행한다.

- IP 프로토콜은 라우터와 종단 시스템 사이에서 송수신되는 패킷 포맷을 기술한다.

- 인터넷의 주요 프로토콜을 통칭하여 TCP/IP라고 한다.

- 각 프로토콜이 무엇을 수행하는지 합의: 표준

- 인터넷 표준은 IETF(Internet Engineering Task Force)에서 개발

- IETF의 표준 문서를 RFC(Request for comments)라고 한다.

- 표준 이름이 Request for comments? 대학원생들이 만들었기 때문에 Request for comments로 이름붙여

- TCP, IP, HTTP 같은 프로토콜을 정의한다.

- chronological하게 연대기순으로 1번부터 번호가 다 붙어 있다.

1.1.2 서비스 측면에서 본 인터넷

애플리케이션에 서비스를 제공하는 인프라 구조로서 인터넷을 기술할 수 있다.

예를 들어 인터넷 메시징, 실시간 지도 서비스, 음악 스트리밍 등이 있다.

이들 애플리케이션은 서로 데이터를 교환하는 많은 종단 시스템을 포함하고 있기 때문에 분산 애플리케이션이라고 부른다.

한 종단 시스템에서 다른 종단 시스템의 프로그램에게 데이터를 전달할 때 어떻게 전달해야 하는지 명시하는 소켓 인터페이스는 송신 프로그램이 따라야 하는 규칙의 집합이다.

1.1.3 프로토콜 무엇?

통신하려는 둘 이상의 원격 개체가 포함된 인터넷에서의 모든 활동은 프로토콜이 제어한다.

예를 들어, 종단 시스템에 있는 혼잡 제어 프로토콜은 송수신자 간에 전송되는 패킷률을 조절한다.

보내고 받는 메시지의 포맷, 순서, 액션을 정한다.

1.2 네트워크의 가장자리 End System

1.2.1 접속 네트워크 Access net

- 엔드 시스템과 라우터를 어떻게 연결?

- 액세스 네트워크를 통해 엔드시스템에 접근할 수 있다.

- 액세스 네트워크는 통신사, 케이블회사, ISP 등이 제공한다.

- 액세스 네트워크에서 중요한 척도

- 대역폭(bits per second)

- Shared 여부(혼자 or 나눠쓰는가) 중요

가정 접속: DSL, 케이블, FTTH, 다이얼-업 그리고 위성

digital subscriber line(DSL)

- 전화회사가 전화선을 통해 액세스 네트워크를 제공

- 특징: Dedicated line(단독)

- 과정

- DSL 모뎀 —> Splitter –> CO(전화회사의 센트럴 오피스) –> DSLAM(DSL Access multiplexer)

DSL 모뎀은 디지털 데이터를 받아서 전화선을 통해 CO로 전송하기 위해 고주파 신호로 변환한다.

여러 가정으로부터의 아날로그 신호는 DSLAM에서 디지털 포맷으로 다시 변환된다.

가정 전화 회선은 데이터와 전통적인 전화 신호를 동시에 전달하며, 이들은 다른 주파수 대역에서 인코드된다.

Splitter는 가정에 도착하는 데이터와 전화 신호를 분리하고 데이터 신호를 DS 모뎀으로 전송한다.

전화회사 쪽의 DSLAM은 데이터와 전화 신호를 분리하고 데이터를 인터넷으로 송신한다.

케이블 네트워크

- DSL이 전화회사의 로컬 전화 기반구조를 이용하는 반면 케이블 인터넷 접속은 케이블 TV 기반구조를 이용한다.

- 특징 : Shared Link(예: 한 아파트에서 공유하니까)

광케이블은 케이블 헤드엔드를 이웃레벨에 연결하며, 동축케이블은 이로부터 개별 가정에 도달하는 데 사용된다.

광케이블과 동축케이블 모두 쓰므로 HFC(hybrid fiber coax) 라고 부른다.

공유 방송 매체이므로 여러 사용자가 동시에 비디오를 수신하고 있으면 실제 수신율은 다운스트림 전송룔보다 상당히 작아진다. 업스트림도 마찬가지.

FTTH(fiber to the home)은 CO부터 가정까지 직접 광섬유로 경로를 제공한다.

DSL, 케이블, FTTH가 가용하지 않은 곳(예: 시골지역)에서는 위성 링크를 사용할 수 있다.

이더넷

LAN(local area network)은 일반적으로 종단 시스템을 가장자리 라우터에 연결하기 위해 사용된다.

여러 유형의 LAN 기술이 있지만 이더넷 기술이 기업, 대학, 홈 네트워크에서 가장 널리 사용되는 접속 기술이다.

여러 엔드 포인트들이 이더넷 스위치에 연결하고 스위치들의 네트워크는 이제 다시 더 큰 인터넷으로 연결된다.

1.2.2 물리매체 Link

물리매체 상에 전자파나 광 펄스를 전파하며 비트가 전송된다.

- 유도 매체: 광섬유 케이블, 꼬임쌍선, 동축 케이블 등

- 비유도 매체: 무선 LAN, 디지털 위성채널 등

꼬임쌍선

가장 싸고 많이 사용하는 매체로 100년 넘게 전화망에서 이용했다.

이웃하는 쌍들 간에 전기 간섭을 줄이기 위해 선들이 꼬여 있다.

1980년대 광섬유 기술이 나오면서 꼬임쌍선은 완전히 대체될 것이라는 의견이 있었지만 현재까지 널리 사용되고 있다.

현대 꼬임쌍선 기술은 수백 m까지 거리에서 10Gbps 속도를 얻을 수 있다.

동축케이블

두 구리선이 꼬임쌍선 처럼 평행한 것이라니라 동심원 형태를 이룬다.

케이블 TV 시스템에 흔히 사용되며 꼬임쌍선보다 더 높은 데이터 전송률을 얻을 수 있다.

광섬유

빛의 파동을 전하는 가늘고 유연한 매체다.

초당 10~100기가비트에 이르는 비트율을 지원할 수 있다.

전자기성 간섭에 영향을 받지 않고 100Km까지는 신호감쇠 현상이 매우 적어 태핑(도청)하기 어렵다.

해저 링크와 세계 여러 나라의 광역 전화 네트워크, 인터넷의 백본에 주로 보급되었다.

지상 라디오 채널

라디오 채널은 크게 3개의 그룹으로 분류된다.

1~2m의 짧은 거리에 동작하는 채널은 무선 헤드셋, 키보드 등에 쓰인다.

10~수백m에 걸친 근거리 네트워크 채널은 무선 LAN 기술, 로컬 라디오 채널에 쓰인다.

수십km에 걸쳐 광역에 작동하는 채널은 셀룰러 접속 기술 등에 쓰인다.

위성 라디오 채널

정지 위성과 저궤도 위성으로 나뉜다.

정지 위성은 지구 위 일정 위치에 머무른다. 지상 스테이션을 거쳐 전송이 된다. 일반 인터넷 접속이 어려운 지역에서 주로 이용된다.

지구를 회전하는 저궤도 위성은 지상국뿐만 아니라 서로 통신한다.

1.3 네트워크 코어 Network core

종단 시스템을 연결하는 패킷 스위치들과 링크들의 연결망(mesh)을 살펴보자.

1.3.1 패킷 교환

송신 측과 수신 측 사이에서 각 패킷은 통신 링크와 패킷 스위치(라우터와 링크 계층 스위치의 두 가지 유형)를 거친다.

패킷 스위치가 R bits/sec 속도로 L bits의 패킷을 송신한다면 그 패킷을 전송하는 데 걸리는 시간은 L/R 초다.

- 하나의 메시지가 독점으로 오래 사용하면 비효율 발생. 그래서 메시지를 패킷이라는 청크로 잘라서 사용

- 파이프라인으로 즉각 연결되는 전화와 달리 어디로 전송되어야 할 지 불명확하므로 패킷에 목적지 주소가 명시돼 있다

저장 후 전달

저장 후 전달은 스위치가 출력 링크로 패킷의 첫 비트를 전송하기 전에 전체 패킷을 받아야 함을 의미한다.

(소스의 패킷이 3개면 1개를 라우터에서 받으면 목적지로 1개를 전달할 수 있는 것이다. 3개의 패킷을 모두 받아야 전송한다고 착각하지 말자.)

d종단간 지연 = N * (L / R)

큐잉 지연과 패킷 손실

패킷 스위치는 여러 개의 링크와 각 링크에 대한 출력 버퍼(출력 큐)를 갖고 있다.

한 링크에서 패킷을 전송하고 있는데 다른 패킷이 그 링크를 이요하려면 출력 버퍼에서 대기해야 하는데 이것이 큐잉 지연이다.

출력 버퍼에 패킷이 꽉 차 있다면 더이상 패킷을 받을 수 없으므로 패킷 손실이 발생한다.

전달 테이블과 라우팅 프로토콜

라우터는 통신 링크에 패킷을 받고 다른 링크로 패킷을 전달한다.

어느 링크로 전달할지 어떻게 결정하는가? 라우터는 IP 주소를 출력 링크로 맵핑하는 전달 테이블을 갖고 있다.

라우팅 프로토콜에 의해 각 라우터로부터 목적지까지의 최단 경로를 결정한다.

이 테이블에 따라 찾은 다른 링크로 패킷을 보낸다.

1.3.2 회선 교환

링크와 스위치의 네트워크를 통해 데이터를 이동시키는 방식은 패킷 교환 외에 회선 교환(Circuit switching)도 있다.

일반 전화와 같이 통신 경로상 필요한 자원(버퍼, 링크 전송률)은 통신 세션 동안 확보 또는 예약된다.

송신자는 주신자에게 보장된 일정 전송률로 데이터를 보낼 수 있다.

회선 교환 네트워크에서의 다중화

주파수 분할 다중화 FDM(Frequency-division multiplexing)의 연결은 링크의 주파수 스펙트럼을 공유한다.

전화망의 주파수 대역은 4kHz(초당 4000 사이클) 폭을 갖는데 이를 대역폭(bandwidth)라고 한다.

시분할 다중화 TDM(Time-division multiplexing) 링크는 시간을 일정 주기의 프레임으로 구분하고 각 프레임은 고정된 수의 시간 슬롯으로 나뉜다.

예를 들어 시간 영역이 시간 프레임으로 분할되고 각 프레임은 4개 시간의 슬롯을 갖는 형태다.

네트워크가 링크를 통해 하나의 연결을 설정할 때 네트워크는 시간 슬롯 1개를 연결에 할당하여 데이터를 전송한다.

패킷 교환 대 회선 교환

10명 이상의 동시 사용자가 있을 확률은 매주 작으므로 패킷 교환은 거의 항상 회선 교환과 대등한 지연 성능을 가지면서도 사용자 수에 있어서 거의 3배 이상을 허용한다.

두 방식의 차이점은 회선 교환이 요구에 관계없이 미리 전송 링크의 사용을 할당하는 반면에 패킷 교환은 요구할 때만 링크의 사용을 할당한다는 것이다.

- 예: 1Mb/s link

- each user:

- 100 kb/s "active"

- active 10% of time

- 유저 10명이 동시에 사용하면 100k * 10 -> 1Mbps

- circuit-switching –> 맥시멈 10명

- packet-switching

- 35명이 쓰더라도 10명이 동시에 active가 될 확률은 0.0004%

- 그러나 자원을 예약하지 않으므로 Congestion이 발생할 수 있음

- 패킷을 circuit과 같이 큐잉 딜레이 없이 전송할 방법은 없을까? Chapter 7에 나와 있음 그러나 진도에 없으므로 찾아봐야 함

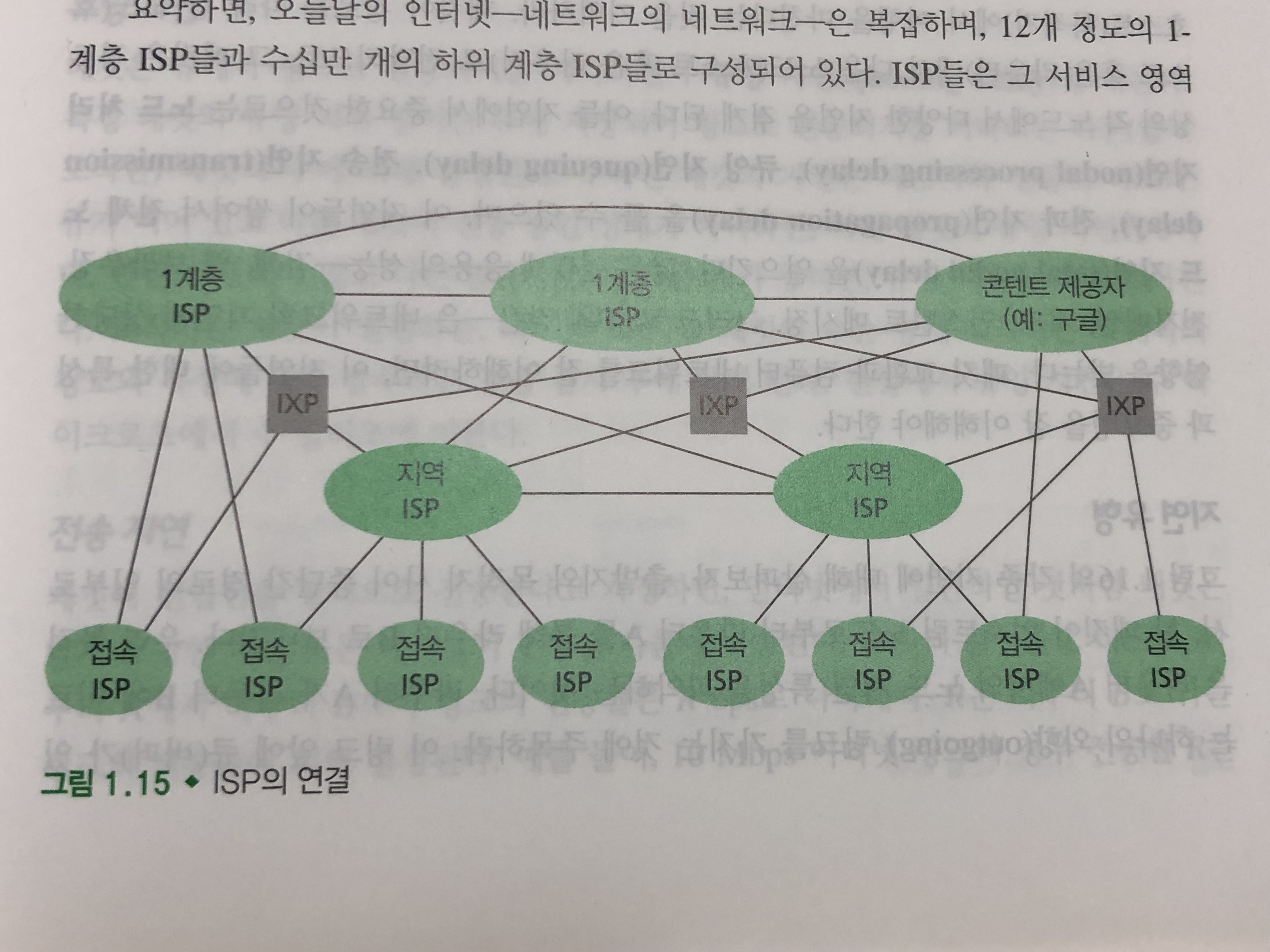

1.3.3 네트워크의 네트워크

접속 ISP는 고객이고 글로벌 ISP는 제공자이다. 전 세계의 모든 도시에 존재하는 ISP는 없다.

각 접속 ISP는 자신이 연결하는 각 지역 ISP에게 요금을 지불하고, 각 지역 ISP는 자신이 연결하는 1-계층 ISP에게 요금을 지불한다.

PoP는 단지 제공자의 네트워크 내에 있는 하나 혹은 그 이상의 라우터 그룹이다.

고객 ISP가 서비스 제공 ISP에게 지불하는 비용을 줄이기 위해 인터넷 계층구조의 같은 계층에 있는 가까운 ISP들은 피어링할 수 있다. 즉 이들 간에 송수신되는 트래픽을 상위 계층 ISP를 통하지 않고 직접 송수신해 서로 요금을 지불하지 않는다.

- 너도 나도 다 직접 연결 O(N^2) –> 비효율

- global ISP사업자의 라우터들이 액세스 네트워크를 연결

- 모든 액세스 네트워크들이 Global ISP 라우터에 연결된다면 효율 증가? 그러나 경쟁 등의 이유에 의해 ISP 수가 여러 개

- ISP들끼리 peering link로 연결해서 하나만 연결되어도 타고타고 간다.

- peering link가 없더라도 ISP끼리 연결해주는 사업자도 등장 –> IXP(Internet exchange point)

- 그러나 전 세계 작은 지역까지 ISP가 서비스할 수는 없으므로 Regional ISP 등장(이 Regional ISP도 위계구조를 가지고 또 낳고 낳고..) Multi-tire hierarchy!

- ISP의 연결점–> POP(point-of-presence)

- peering –> 같은 레벨의 다른 라우터들을 연결

- Content provider network

- 서비스 회사들이 만든 Own network

- 예: 구글

- 30~50 데이터 센터

- Private network로 연결하여 upper-tier ISP 비용 절감

1.4 패킷 교환 네트워크에서의 지연, 손실과 처리율

1.4.1 패킷 교환 네트워크에서의 지연 개요

패킷은 경로상 각 노드에서 다양 한 지연을 겪게 된다.

노드 처리 지연(nodal processing delay), 큐잉 지연(queuing delay), 전송 지연(transmission delay), 전파 지연(propagation delay)를 들 수 있으며 이들이 쌓여서 전체 노드 지연(total nodal delay)를 일으킨다.

- 네트워크의 주요 메트릭

- 1) delay

- 2) loss

- 3) throughput

노드 처리 지연

- 기본적인 네트워크 프로세싱에 걸리는 시간

- 에러체크

- 아웃고잉 링크 결정

큐잉 지연

- 왜 발생? 아웃고잉 링크를 뽑아내는 속도보다 트래픽(데이터와 같은 의미)이 빠르게 쌓이므로

- R: link bandwidth (bps)

- L: packet length (bits)

- A: Average packet arrival rate

- 단위시간당 트래픽 유입량: L * A

- Traffic Intensity 트래픽의 정도: L * A / R

- Traffic Intensity > 1

- 유입되는 양이 뽑아내는 속도보다 더 많다.

- 큐의 길이가 무한정 늘어난다.

- Traffic Intensity이 0에 가깝다.

- 트래픽이 유입되는 속도보다 나가는 속도가 더 빠르다.

- 0.7만 되어도 딜레이가 급증 1이면 무한정 높아지는데 이유는?

- Average packet arrival rate로 평균이 1이지만 더 빠른 패킷이 오면 큐에 계속 쌓이므로

전송 지연

- 노드에 도착 –> 프로세싱 –> 아웃고잉 링크 결정 –> 큐에서 기다려서 드디어 내 차례

- 여기서 패킷을 밀어 넣는 데 걸리는 시간

- 패킷의 크기와 링크의 대역폭에 의해 결정

- L: packet length(bits)

- R: link bandwidth(bps)

- Transmission delay: L / R

- 패킷이 길수록 길어지고 대역폭이 클수록 짧아진다.

전파 지연

- 비트가 노드에 실린 다음 전파까지 되어야 전달이 완료된다.

- d: 링크의 길이

- s: 전기신호가 전파되는 속도

- Propagation delay: d/s

- 일반적으로 2 * 10^8 m/sec

전송 지연과 전파 지연 비교

전송 지연은 라우터가 패킷을 내보내는 데 필요한 시간이다(패킷 길이와 링크 전송률의 함수이며, 두 라우터 사이의 거리와는 관계 없다).

반면, 전파 지연은 비트가 한 라우터에서 다음 라우터로 전파되는 데 걸리는 시간이다(두 라우터 사이의 거리에 대한 함수이며, 패킷 길이나 링크 전송률과는 관계 없다).

1.4.2 큐잉 지연과 패킷 손실

10개의 패킷이 동시에 비어 있는 큐에도착한다면 첫 패킷은 큐잉 지연을 겪지 않지만 마지막으로 전송되는 패킷은 상당히 많은 큐잉 지연을 겪을 것이다(다른 9개 패킷이 전송되기를 기다림).

따라서 큐잉 지연의 특성을 묘사할 때 평균 큐잉 지연, 큐잉 지연의 분산, 큐잉 지연이 어느 특정 값을 넘을 확률 같은 통계 측정을 이용한다.

- 패킷 손실

- 큐가 꽉차면 패킷이 드랍 –> loss

1.4.3 종단간 지연

- dproc: 각 라우터와 출발지 호스트 처리 지연

- R 비트/초: 각 호스트와 출발지 호스트의 전송률

- dprop: 각 링크에서의 전파 지연

- dtrans: L/R (L은 패킷 크기)

노드 지연을 더한 종단간 지연: dend-end = N(dproc + dtrans + dprop)

1.4.4 컴퓨터 네트워크에서의 처리율

어느 한순간에서으 ㅣ순간적인 처리율은 호스트 B가 파일을 수신하는 비율(비트/초)이다.

만약 파일이 F 비트로 구성되고 호스트 B가 모든 F 비트를 수신하는 데 T초가 걸린다면 이때 파일 전송의 평균 처리율(average throughput)은 F/T 비트/초이다.

1.5 프로토콜 계층과 서비스 모델

1.5.1 계층구조

인터넷 프로토콜 5계층

- 1) 애플리케이션 프로토콜

- 네트워크 애플리케이션과 애플리케이션 계층 프로토콜이 있다.

- 애플리케이션에서의 정보 패킷을 메시지라고 부른다.

- 예: SMTP 이메일, HTTP

- 2) 트랜스포트

- 클라이언트와 서버 간에 애플리케이션 계층 메시지를 전송하는 서비스를 제공한다.

- 애플리케이션에서 만들어 낸 메시지를 프로세스 투 프로세스로 딜리버리하는 계층

- 호스트 투 호스트 딜리버리를 네트워크 계층에 부탁

- 트랜스포트 계층 패킷을 세그먼트라고 한다.

- 예: TCP, UDP

- 3) 네트워크

- 한 호스트에서 다른 호스트로 데이터그램을 라우팅하는 책임을 진다.

- 트랜스포트 계층에서 세그먼트와 목적지 주소를 네트워크 계층에 전달하면 네트워크 계층은 목적지 호스트의 트랜스포트 계층으로 세그먼트를 운반하는 서비스를 제공한다.

- IP 데이터그램의 필드를 정의하며 종단 시스템과 라우터가 이 필드에 어떻게 동작하는지를 정의하는 프로토콜인 IP 프로토콜을 갖고 있다.

- 출발지와 목적지 사이에서 데이터그램이 이동하는 경로를 결정하는 라우팅 프로토콜을 포함한다.

- 길찾을 때 단위 마다(홉 바이 홉?) 찾는데 이를 링크 계층에 부탁

- 예: IP, routing protocols

- 4) 링크

- 각 노드에서 네트워크 계층은 데이터그램을 링크 계층으로 보내고 링크 계층은 그 데이터 그램을 경로상의 다음 노드에 전달한다. 다음 노드에서 링크 계층은 그 데이터그램을 상위 네트워크 계층으로 보낸다.

- 데이터그램이 출발지에서 목적지로 가는데 여러 링크를 거치므로 데이터그램은 경로상의 서로 다른 링크에서 다른 링크 계층 프로토콜에 의해 처리될 수 있다. 가령 데이트 그램의 하나의 링크에서는 이더넷에 의해, 다음 링크에서는 PPP에 의해 다루어질 수 있다.

- 링크 계층 패킷을 프레임이라고 한다.

- 데이터를 실어 나르는 일을 피지컬 미디엄에 부탁

- 예:이더넷, 와이파이

- 5) 물리

- 물리 계층의 기능은 프레임 내부의 각 비트를 한 노드에서 다음 노드로 이동하는 것이다.

- 링크에 의존하고 더 나아가 링크의 실제 전송 매체(예: 꼬임쌍선)에 의존한다.

- 예: 이더넷은 여러 물리 계층 프로토콜을 갖고 있다(꼬임쌍선을 위한 것, 동축케이블을 위한 것, 광케이블을 위한 것 등)

다양한 계층의 프로토콜을 모두 합하여 프로토콜 스택이라고 한다.

OSI 모델

네트워크 교육 초기의 영향으로 인해 아직도 7계층 모델은 명맥을 이어가고 있다.

인터넷 계층구조에 없는 2개의 추가 계층들(프레젠테이션, 세션 계층)

프레젠테이션 계층의 역할은 통신하는 애플리케이션들이 교환되는 데이터의 의미를 해석하도록 서비스를 제공하는 것이다. 이들 서비스는 데이터 기술뿐만 아니라 데이터 압축과 데이터 암호화를 포함한다.

세션 계층은 데이터 교환의 경계와 동기화를 제공하는데, 이에는 체킹포인트와 회복 방법을 세우는 수단을 포함한다.

인터넷 계층구조에 2개 계층이 없는 것은 애플리케이션 개발자에게 달려 있기 때문이다. 개발자가 그 서비스가 중요하다면 기능을 애플리케이션에 넣을 것이다.

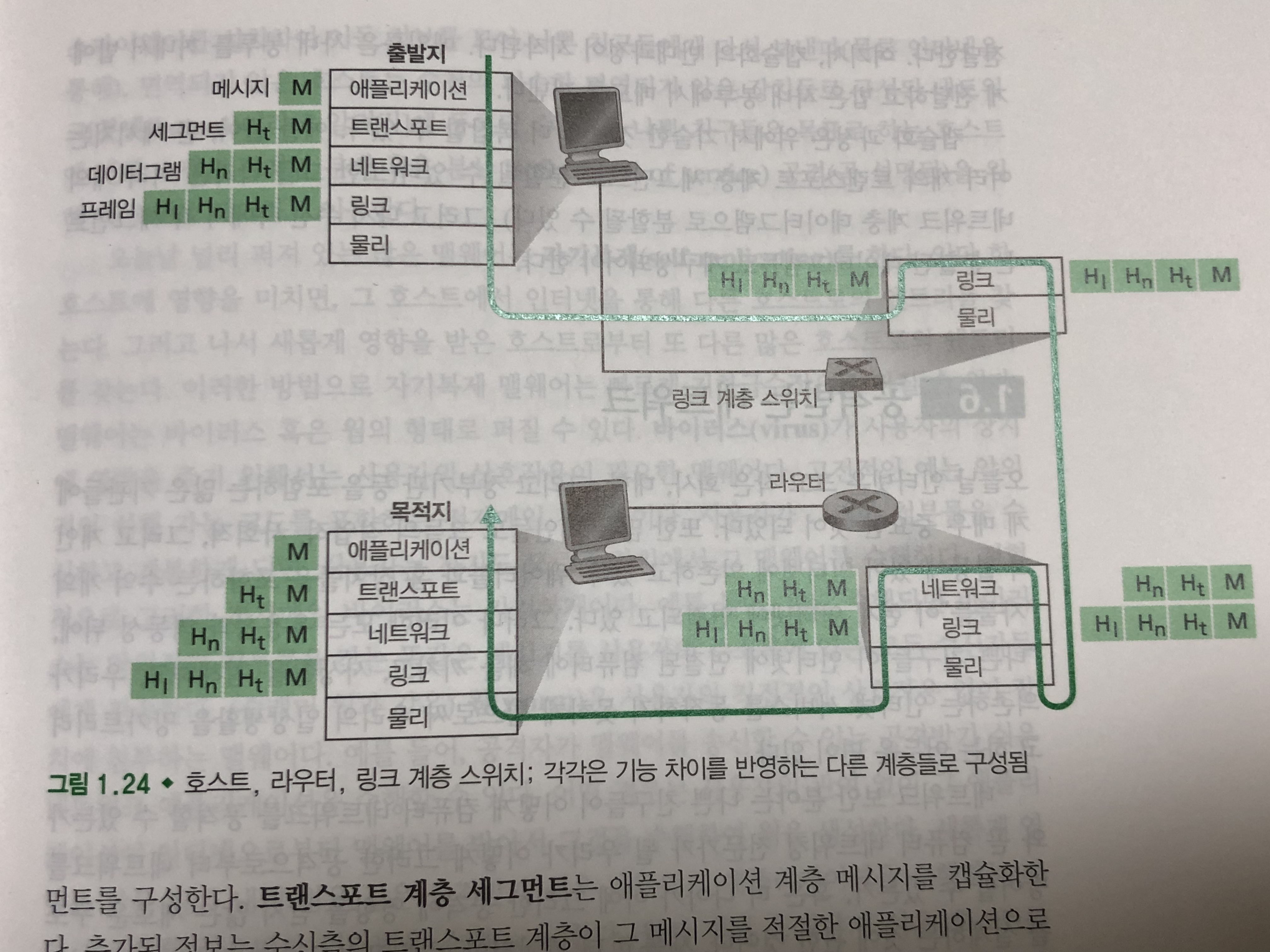

1.5.2 캡슐화

라우터와 링크 계층 스위치는 둘 다 패킷 교환기다. 그림 1.24처럼 라우터는 네트워크, 링크, 물리 계층을 구현하고 링크 계층 스위치는 링크, 물리 계층을 구현한다. 라우터는 IP 프로토콜(3계층)을 구현할 수 있지만 링크 계층 스위치는 IP 주소를 인식하지 못하는 이유다.

그림에서 보듯이 애플리케이션 메시지는 트랜스포트 계층에서 추가 정보(헤더 정보)를 더해 세그먼트를 구성하는데 세그먼트는 애플리케이션 메시지를 캡슐화한다. 네트워크 계층 역시 헤더 정보를 추가해 데이터그램을 만들고 링크 계층도 헤더 정보를 추가해 프레임을 만든다.

각 계층의 패킷은 헤더 필드와 페이로드 필드를 갖는데 페이로드는 일반적을 그 계층 상위로부터의 패킷이다.

1.6 공격받는 네트워크

맬웨어(악성코드)

맬웨어는 자기복제를 해서 한 호스트에서 다른 호스트로 기하급수적으로 퍼질 수 있다.

바이러스는 사용자의 상호작용이 필요하다. 고전적 예는 악의적인 실행 가능 코드를 포함한 전자메일 첨부물이다.

웜(worm)은 직접적인 상호작용없이 장치에 침투하는 멀웨어다. 이를테면 네트워크 애플리케이션으로 맬웨어를 받으면 웜을 생성되는 식이다.

- 1.virus: 실행해야만 activate, 전파

- 2.worm: 받기만 하면 저절로 구동, 전파

서버와 네트워크 기반구조를 공격

DoS(Denial-of-Service) 공격은 네트워크, 호스트 혹은 다른 기반구조의 요소들을 사용할 수 없게 만드는 공격이다.

- 취약성 공격: 애플리케이션 혹은 운영체제에 교묘한 악성 메시지를 전달

- 대역폭 플러딩: 수맣은 퍀시을 보내서 정당한 패킷은 도달하지 못하도록 만든다.

- 타겟 주변의 수많은 컴퓨터들을 botnet(숙주)으로 만든다.

- botnet이 쓸모 없는 트래픽을 타겟으로 보낸다.

- 연결 플러딩: 반열림 혹은 전 열림된 TCP 연결을 설정해 정상 연결을 중단하도록 만든다.

패킷 탐지

와이파이, 유선연결 LAN 등 인터넷으로 연결된 장치를 통해 지나가는 모든 패킷의 사본을 기록하는 수신자를 패킷 스니퍼(packet Sniffing)라고 한다.

IP spoofing

Host가 다른 Source인 척

컴퓨터 네트워킹과 인터넷의 역사

10년 단위로 큰 변화

1.7.1 패킷 교환 개발: 1961~1972

- 1961 패킷 교환 기술(큐잉 이론을 이용) 공개

- 1969 최초의 패킷 교환 컴퓨터 네트워크(ARPA-net) 설치(UCLA, 스탠포드, 산타바바라, 유타대학)

- 1972 최초 프로토콜 NCP, 최초 애플리케이션 e-mail 등장

1.7.2 독점 네트워크와 인터네트워킹: 1972~1980

- 다양한 네트워크 등장, 네트워크의 네트워크 TCP 프로토콜로 구체화

- TCP, UDP, IP 주요 프로토콜 등장

1.7.3 네트워크 확산: 1980~1990

- 다양한 프로토콜 등장

- 1983 TCP/IP(패킷 스위칭 네트워크를 위한 프로토콜) 등장

1.7.4 인터넷 급증: 1990년대

- 1989~1991 팀 터너스 리가 CERN에서 웹(HTML, HTTP, 웹서버, 브라우저) 초기버전 개발

- 1990년말 P2P 등장, 보안 문제 대두

17.5 새 천 년

- 광대역 인터넷 가정 보급

- 공중 와이파이, 4G 네트워크 통신

- 구글, 마소 같은 서비스 제공자의 커다란 사설 네트워크가 전 세계 분산된 자신들의 데이터 센터를 연결할 뿐만 아니라 하위 ISP들까지 직접 연결